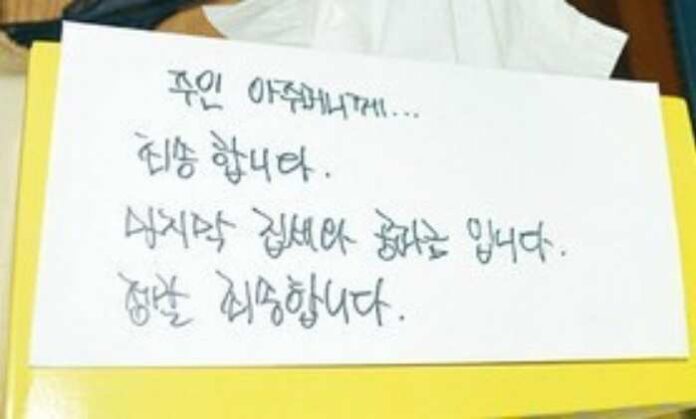

▲지난 2014년 2월26일 서울 송파구에서 생활고를 비관한 세 모녀가 숨진 채 발견됐다. 이른바 송파 세모녀 사건 이후에도 사회안전망에서 배제된 채 쓸쓸히 죽음을 맞는 사람들이 이어지고 있다. 서울지방경찰청 제공

-‘송파 세 모녀 10주기’ 좌담회/“복지접근에 부양의무자 벽 견고”-

[경상뉴스=민태식 기자]반지하에 살던 세 모녀가 마지막 월세와 ‘죄송하다’는 내용의 유서를 남기고 스스로 생을 마감한 ‘송파 세 모녀 사건’이 10주기를 맞았지만, 부양의무자 제도 등으로 빈곤층에게 복지 장벽은 여전히 견고하다는 지적이 나온다.

빈곤사회연대 등 시민단체로 구성된 기초법바로세우기공동행동은 26일 ‘송파 세 모녀 10주기 좌담회’를 열고 송파 세 모녀법의 문제점과 개선과제 등을 논의했다.

2014년 12월 ‘송파 세 모녀법’이라는 이름으로 기초생활보장법과 긴급복지지원법이 개정된 데 이어, 사회보장급여법이 만들어졌지만 ‘가난으로 인한 죽음’은 끊이지 않고 있다는 진단이 잇따랐다. 2022년 8월에는 수원에서 세 모녀가, 같은 해 11월에는 신촌에서 모녀가, 지난해 5월에는 송파에서 60대 여성이 숨졌다. 이들은 모두 공과금과 건강보험료 등을 장기체납해 생활고에 시달리고 있던 것으로 파악됐다.

10년째 여전한 부양의무자 제도는 복지 제도 수급의 가장 큰 걸림돌이다. 정성철 빈곤사회연대 사무국장은 “송파 세 모녀가 복지 제도의 수급자가 될 수 없었던 이유는 ‘부양의무자 기준’(일정 수준의 소득·재산이 있는 가족이 있으면 복지 혜택을 받을 수 없는 것) 때문이었다. 이후 교육급여에서만 부양의무자 기준이 폐지되고 생계급여·의료급여 등에서는 해당 기준이 10년째 큰 장벽으로 자리하고 있다”면서 “정부는 ‘사각지대 발굴’에만 초점을 맞출 것이 아니라 부양의무자 기준을 폐지해 빈곤층이 기초보장제도로 연결될 수 있게 해야 한다”고 말했다.

▲26일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 송파 세 모녀 10주기 추모제가 열려 참가자들이 헌화하고 있다. 2014년 2월 26일 서울 송파구의 반지하방에서 생활고에 시달리던 세 모녀가 마지막 월세와 공과금, ‘죄송하다’는 편지를 남긴 채 세상을 등져 당시 사회안전망의 한계를 드러낸 대표적 사건으로 주목받은 바 있다.

현행 체계 안에서도 빈곤층에 불리한 기준 중위소득 기준이 적용되는 문제도 있다. 박영아 공익인권법재단 공감 변호사는 “송파 세 모녀 사건 이후 기초생활보장제도 수급자 선정 방식으로 ‘기준 중위소득’이 처음 도입됐지만 산정원칙이 지켜지지 않아 빈곤층이 제도에서 배제되고 있다”고 말했다. 기준 중위소득은 전 국민을 소득순으로 줄 세웠을 때, 정중앙에 있는 사람의 소득인 ‘중위소득’에 여러 경제지표를 반영한 것이다. 박 변호사는 “보건복지부 중앙생활보장위원회가 중위소득의 최신 3년 평균 증가율을 반영해 수급자 기준을 산정하기로 2020년 의결까지 했지만, 4년째 제대로 지켜지지 않아 증가율이 반영되지 못하고 있다”고 말했다. 실제로 4인 가구 기준 지난해 소득의 중위값은 610만원이었지만, 기준 중위소득은 540만원으로 책정돼 70만원의 차이가 있었다. 기준 중위소득이 낮아진 만큼 복지 혜택을 받을 수 있던 수급자 수도 줄어든 셈이다.

이날 오전 서울 용산구 대통령실 인근에서 ‘송파 세 모녀 10주기 추모제’가 열리기도 했다. 40여명의 참석자는 과일과 떡이 놓인 추모공간 앞에 차례로 국화를 놓으며 ‘송파 세 모녀’를 추모했다. 이들은 “빈곤없는 세상은 가능하다. 빈곤을 철폐하라!”, “사회서비스는 기본권이다. 시장화 시도 즉각 중단하라!”는 구호를 외쳤다.

발언에 나선 이형숙 ‘장애인과 가난한 이들의 3대적폐폐지 공동행동’ 공동집행위원장은 “송파 세 모녀가 스스로 목숨을 끊은 지 10년이 됐지만 여전히 가난 때문에 내몰리는 사람들이 있다. 특히 최중증장애인들이 사회 밖으로 내몰리지 않기 위해선 권리중심공공일자리 사업이 반드시 필요하다”고 설명했다. 무적(활동명) 전세사기·깡통전세 피해 전국대책위 공동위원장은 눈물을 흘리며 “지금까지 7명의 전세사기 피해자가 돌아가셨다. 왜 죽음으로 미비한 사회제도와 복지정책의 문제를 증명해야 하나. 국가는 국민이 안전하게 잘 살 수 있도록 도와주고 보호하기 위해 존재해야 한다”라고 했다.