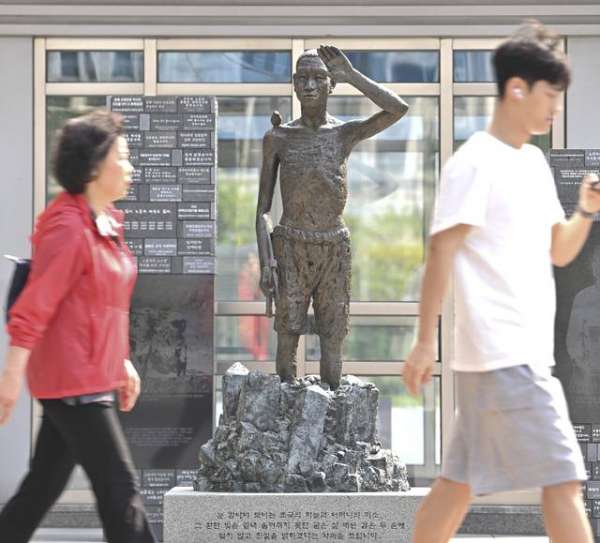

▲‘아픈 역사’ : 19일 오전 서울 용산역 광장에 세워진 일제강점기 강제징용 노동자 동상 앞을 시민들이 지나가고 있다

■ 한·일 국교 정상회 60주년 – (1) 기약없는 배상금 지급

-“정부가 나서 대담하게 풀어야”/배상금 받은 일부 유족들‘안정’/한경협·상의 등 기부통해 수령/새정부 눈치보기에 후원 소극적/재계 “확실한 가이드라인 필요”-

[경상뉴스=김관수 기자]올해 한·일 국교정상화 60주년을 맞아 이재명 대통령은 진정한 한·일 상호신뢰를 형성, ‘미래지향적’ 관계를 구축한다는 방침이지만, 과거사 문제를 풀지 않고서는 한·일 관계가 또다시 롤러코스터를 탈 수밖에 없다는 우려가 나온다.

강제징용 피해자 유족 최모 씨는 19일 문화일보와 인터뷰에서 “3년 전 돌아가신 모친(강제징용 피해자) 병원비, 간병비 등으로 대출을 6000만 원 정도 받았다”며 “내가 최저임금 받고 일해서는 이 대출금을 도저히 갚을 수가 없다는 생각이 들어 너무 힘이 든다”고 했다. 그는 “하도 답답해서 재단(일제강제동원피해자지원재단)에 ‘법원 판결이 지난해 1월에 났는데, 원금의 절반이라도 줄 수 없느냐’고 물었더니 ‘특정 개인에게만 따로 주기는 어렵다’고 하더라. 또 외교부에 전화해 부탁하니 뻔한 답만 한다”며 “지금 지방에 사는데, 서울에 올라와서 일일이 직접 찾아다니면서 이렇게 계속 부탁할 수도 없고 혼자의 삶이 너무 어렵다는 생각이 요즘 든다”고 했다. 최 씨는 정부에 “배상금 액수가 적다면 적고 많다면 많은 금액인데, 정부에서 대담하게 처리를 해주면 안 되는 건지 모르겠다”며 “강제징용 피해자나 남은 유족분들 부유하게 사는 분들 없을 텐데, 힘들게 사는 유족들 살길을 좀 열어주셨으면 한다”고 호소했다.

반대로 운 좋게 배상금을 받아 고된 삶을 그나마 안정되게 마무리한 사례도 있다. 젊은 시절 일제 근로정신대 생활을 하다가 지난 5월 27일 사망한 A(96) 할머니는 생의 막판에는 지난해 말 받은 배상금으로 병원 치료를 겨우 받을 수 있었다. 기초생활보호대상자로 살아 병원 갈 엄두가 안 났는데, 조금 여유가 생겨 말년에 병원 치료를 받을 수 있었던 것이다. 손녀 한 명이 유일한 가족인데, 손녀는 이 배상금으로 할머니 장례도 치렀다고 한다. 재단 관계자는 “손녀분께서 감사하다고 또 감사하다고 연신 인사를 하는데, 눈물이 나더라”고 말했다.

지금까지 제3자 변제안으로 배상금을 받은 피해자 26명 중 22명은 포스코가 두 차례에 걸쳐 기부한 60억 원 등으로 배상금을 수령했다. 현재 최 씨처럼 배상금을 받지 못한 피해자 유족이 41명에 이른다.

재계에선 “새 정부가 확실한 가이드라인을 줘야 한다”는 의견이 나오고 있다. 한 재계 관계자는 “윤석열 전 대통령 탄핵, 대선 등의 기간을 거치며 새 대통령이 강제징용 해법을 이어갈 것인지 불투명한 상황”이라고 말했다. 이재명 정부 출범 이후에도 기업들은 대일 관계에 대한 이 대통령의 입장을 살피며 후원금 기부에 소극적이었던 것으로 알려졌다.